【重要】予約システム変更のお知らせ

いつも旅館大沼をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

このたび、当館公式ホームページの予約システムをより使いやすく、快適にご利用いただけるよう新システムにリニューアルいたしました。

これまでと同様に、当館ホームページから簡単にご予約いただけます。

旧予約プロで会員登録されている方は、ご登録されている情報は引き継がれませんので新たに会員登録をお願いいたします。

お手数をおかけして申し訳ございませんが、今後も変わらぬご愛顧を賜りますよう、再登録をご希望の方は以下よりご登録をお願いいたします

【会員登録はこちら】

【すでにご予約頂いているお客様へ】

新しい予約システムに変更になりました為、2月19日(木)午後12時前までにご予約を入れられているお客様のご予約のご変更・キャンセルにつきましては、下記よりご確認とご対応をお願いいたします。

五代目湯守「大沼伸治」

-温泉と私-

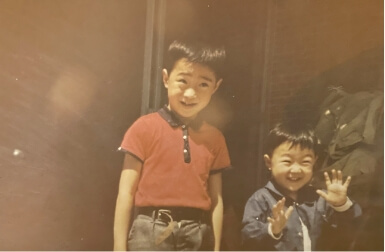

幼い頃の湯治の記憶

私は昭和37年、こけしで有名な鳴子温泉郷・東鳴子で代々湯治宿を営む「旅館大沼」の五代目として生を受けました。

私の小さい頃の記憶はやはり、館内が湯治客でにぎわっていた風景。日本も戦後の高度成長期でとても元気のいい時代でした。普段、漁業や農業に従事して過酷な労働をしている日常から離れ、温泉につかってひとときの息抜きをする。彼らにとっては湯治場にきて湯治をするのが当時なによりの贅沢な楽しみだったかもしれません。

その頃は部屋のしきりは壁ではなく障子でしきられ、がらりと開ければすぐお隣さん。小さな部屋でもあっという間に大部屋に変身です。昼間から自分たちがこしらえた郷土色豊かなおかずで宴会が始まります。あちこちで湧きあがる笑い声。手拍子での歌の合唱。それはそれは賑やかでした。夜になれば障子に影として映し出されるその光景が見たくて、指を舐めて濡らし、障子に穴をあけてのぞいたりもしました。

子供は子供で館内を駆け回り、私もお客様の子供も一緒になって運動会です。薄暗い布団部屋を基地とした戦争ごっこは今でも思い出すとわくわくします。子供のことですから、けんかも日常茶飯事で、私などはお客様の子供をしょっちゅう泣かし、そのたびに親が謝っていました。お風呂はもちろん混浴で朗々と自慢ののどを民謡にのせて披露するお客様がおり、町中にその歌が響き渡ります。また湯気に隠れるように、そのかたわらで目をつむり自分の体を治すため一心に入浴する人の姿も印象的でした。

湯治全盛の時代、湯治場には今のカタチだけをまねたテーマパークやリゾートなどでは決して得る事のできない、人間同士が創りだす喜びが満ち溢れていました。そしてそこでは、その人それぞれのゆったりした時間が流れ、温泉に集う人々が真に豊かな空間を共有していたのです。

進学・修行・帰郷

腕白な時代を温泉宿で育ち、お客さんから「あなたは後継ぎですね」という言葉をかけられる度、自分の無意識に刷り込まれたのか、この宿屋を継ぐことは自然なことになってゆきました。

地元の中学・高校を卒業して大学は当時日本では唯一、観光を学科として持つ立教大学へ進学しました。大学4年の時には伝統の講座「ホテル・観光講座」を受講。この講座は観光学を学びたい他の学校や社会人の方も受講でき、熱のこもった雰囲気の中、受講生は一流の講師の方々の講義に耳を傾けていました。その年の同期生の中には日本を代表する名旅館、由布院「玉の湯」の桑野和泉さんもいました。

私はどちらかというと大学での勉強は授業よりも、サークル活動(立教大学プロデュース研究会)や当時、マーケティング論の講師をされていた中原勲平先生を囲んでのたった3人の自主ゼミ「中原村塾」で学んだことのほうが後の私に大きな影響を与えたと感じています。卒業後、長くお付き合いしている友人たちもこの仲間です。

卒業後は大学のOBが経営される伊香保の一流旅館「福一」さんに2年間お世話になりました。「福一」さんは大きな近代的な旅館で、とにかく猛烈な繁盛ぶりでした。私は同業といえどもまるで違う世界にいるようで、見るもの聞くもの全てに圧倒される毎日でした。特に女将の徹底したおもてなしの姿勢にはサービス業の厳しさを身をもって勉強させられました。

立教大学観光学科を卒業、そして伊香保の一流旅館での修行と一見して私の跡継ぎ街道も順風満帆のように見えました。しかしながら、伊香保から帰った私を待っていたのは、歴史は古いが老朽化と経営不振に苦しむ我が家の姿でした。

立て直し

家を離れている間に見てきた世界と、細々と宿屋を営む我が家の姿の間には繋ごうにも繋げないほどのギャップを感じ、愕然としていました。

「今まで勉強したり、修行してきた知識や経験は何だったのだろうか?」

「ここにどのようにそれらを活かせばいいのだろうか?」

家に帰ったその日から私の苦悩は始まりました。

これからの大沼旅館のことについて何度も親と話し合いました。話し合いが熱を帯びるにしたがって喧嘩になることもしょっちゅうでした。自分もまだまだ未熟だったので自信を持ってこうだという方向性を示すこともできませんでしたし、旅館の現状をみるとどこから手をつけたらいいのか皆目見当がつかない状態でした。ともすれば、弱気になり商売変えをしたほうがいいのではなどと短絡的に考えてしまう私でした。

ある朝、チェックアウトのお客さまから「トイレの数が少ないねー!」と言われハッとしました。大沼旅館はもともと自炊湯治中心の宿でした。それが、時代の流れや諸事情で湯治客が激減したため、むりやり普通の宿泊形態にあわせてなんとか営業をしてきたのです。

しかしながら、施設はほとんど昔のままでした。湯治から転換するにはただ食事を出せばいいわけではなかったのです。設備からサービスまでありとあらゆる部分を見直す必要があったのでした。「トイレが少ない」この一言によって、いかにお客様を向いていなかったか、時代を認識していなかったか、そして気づく余裕すらなかったか痛感させられました。

そこで早速銀行に融資をお願いし、客室をつぶしてトイレを増設しました。私どもの立て直しはこんな初歩も初歩からはじまったのでした。

暗中模索

相変わらず、私達の旅館立て直しの暗中模索は続いていました。

ご存知のように旅館というところは、昼過ぎにチェックインして、翌日の昼までほぼ丸1日滞在します。その間二度の食事を出し、温泉に入ってもらい、お布団をしいて一晩おやすみいただきます。

もちろん、付加価値としてのサービスはそれだけにとどまりませんが、旅館の提供するサービスが多種多様な要素で組み立てられているかがおわかりいただけると思います。極端な話、箸一膳、枕一ケ、漬物一枚とそれぞれこだわればきりのない世界となってしまいます。

私は旅館大沼はどこに的を絞ればいいのか、施設面でも満足でない現状でどこから手をつけたらいいのか正直迷っていました。

そんな八方ふさがりの私に一つの素朴な疑問が浮かびました。それは「一体、大沼旅館というのはなぜ百年も続いてこれたのか?何が良くてお客さまが長い間支持して下さったのか?」というもっとも根本的な疑問でした。

そしてその時私の頭にとっさに浮かんだ答えが「温泉」でした。それまでは私にとって「温泉」はあって当たり前なもの、旅館というのはその温泉以外の施設だとか、料理だとか、サービスだとか、贅沢さとか、豪華さとか、そういった色んなものを付け足してはじめてお客さんからお金をもらうものと考えていたのです。どうりで考えれば考えるほどきりがなくなるわけです。

「そうだ、大沼旅館にはいい温泉があったから、一世紀もの長い間人々に愛されてきたんだ」この答えは私にとってまさに目からウロコでした。一番身近にあって一番大事な存在に気づいていなかったのです。人間で言えば空気のようなものです。普段は気にしていないけど、なくなってしまえば数分も生きていられません。

「大沼旅館は原点に還り、皆様に温泉で満足していただこう」と決めた時から、肩の荷が少し軽くなり迷いもなくなりました。それからは、温泉の本を手当たり次第に買ってきてはむさぼるように読みました。温泉の学会などにも顔を出し、温泉とはなんぞやという温泉の本質を探ることに熱中しました。すると、徐々に私なりの温泉の本質が見え始めたのです。

妹の死

人生は皮肉なものです。

平成元年ようやく旅館の方向性が見え始めた矢先、私にとって人生や命というものを根底から見つめなおすことになる出来事が襲いかかります。

それは、当時まだ20歳そこそこで、女性にとって一番可憐で花のような時期を過ごしていた、たった一人の妹に対する「ガンの宣告」でした。この突然の出来事に私はもちろんのこと、家族は一気に暗闇に突き落とされました。

「なぜ、あの子がガンに?」「誤診では?」。私たちは、あまりにも冷酷な事実を前に、現実を認めたくない思いと、「本当だったらなんとかしなければ、でもどうしたら?」という自分達の無力さの間で立ちすくむしかありませんでした。

そして私達は彼女に対してありとあらゆる手段をもって不治と呼ばれている病と闘いましたが、平成5年の記録的な冷夏の7月、妹は5年間という闘病生活のすえ、ついに帰らぬ人となってしまいました。

私は妹の病が発見されてから、最後の最後まで望みは捨てずに健康に関することの情報を集め、ひたすら実践しました。昔からの民間療法や今で言う代替医療も人づてで聞いたことをやってみたり、高額な健康商品を買ったり、しまいには宗教団体まで紹介されたりもしました。私は妹が良くなってくれさえすればいいと思い、わらをもつかむ思いでその全てを試しました。

また、自分なりにも妹を苦しみから救ってやりたい一心で哲学書や宗教書もむさぼるように読み、あるかもしれない答えを探しました。確かに、そういったものに触れている間は、素晴らしいことも書いてありますし、なんとなく気もまぎれます。

しかし結果的には、そういったことは彼女にとって何一つ役立つことはありませんでした。人には自ら命を絶つ人もいれば、死にたくなくても病で死んでしまう人もいる。不治と言われながら直ってしまう人もいるし、結局病に勝てずに終わる人もいる。同じことをしていても、同じ結果がでるとは限らない。

普段は考えることもない人生・人間の深淵に問いかけ続けた私の5年の結論は、奇しくも私が見出した温泉の本質と結びつくのでした。

温泉は天の恵み

ひたすら妹の健康回復を祈って過ごした5年間は、私にあることを教えてくれました。それは「起きることは全て意味がある」ということです。「どんな意味があるのか?」と問われても答えられませんが、私はそう信じるようになりました。

そんな私が、「ひょっとするとこの温泉宿に生まれたのも何か意味があるのでは?」と考えるのは自然ななりゆきでした。私は別に運命論者でもありませんし、いくら跡継ぎといっても継ぐのが本当にいやであれば、ここから離れることもできたでしょう。

私が今自己紹介するときに「社長」以外によく使う肩書きがあります。それは「湯守」という肩書きです。「湯守」とは文字通り湯を守る人です。つまり、私は昭和中期から平成、令和にかけての大沼の伝統の湯を守り伝える役割の人であると自覚しています。

私どもは、この地に湧く「温泉」という自然の恵みをお客様にご提供して生業をたてています。縁があってこの地に生まれ、この伝統の湯を守らせていただき、お客様のお役に立ち生活をさせていただけるということは誠にありがたいことだと最近つくづく感じています。

そして、妹の病気の経験を通じて、健康というものの大切さを痛感した私がなによりも嬉しく思うのは、この温泉を通して皆様の健康に貢献できるということなのです。まさに「温泉」は地球エネルギーのエッセンス、癒しの源です。そして私が見出した温泉の本質もまさしくそこにありました。

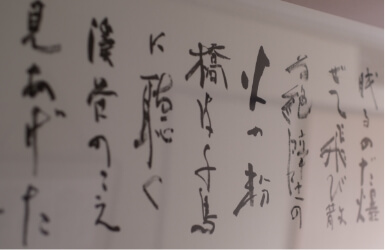

一冊のノート

ある日、荷物を整理していたら古びた大学ノートがでてきました。日付は私が修行から帰ってきた年の昭和63年11月から翌平成元年4月までの間、私が旅館大沼を継ぐにあたって、思いついたことをほとばしるような勢いで書き連ねてありました。

私はその中に書いてあることを読んで愕然としました。今私が温泉について考えていること、そして当時リゾート法に浮かれていた世の中への危惧、これからの日本における保養、温泉医学、湯治のネットワーク、旅館大沼の経営方針などについて、深い考察を加えて書かれていたのです。私は15年間もの間、一体何をやっていたのだろうという思いに襲われました。その間、毎日毎日試行錯誤して、まわりまわってまた原点に戻ったのです。その当時のノートの「なぐり書き」から少し抜粋してみたいと思います。

「最大の資源は自然と温泉」

「人と健康を結ぶ」

「人々に低料金で多くのご利益を与えなければならない」

「自分には温泉という素晴らしい天の恵みがある。これを世のため人のために活かすべし。」

「温泉は大地の乳だ」

「温泉の力を伝える宿」

「何もせず、くつろぎながら健康になる」

など、当時どんづまりに陥っていた私が、足元にあった宝である「温泉」に気づき、インスピレーションがいっせいに湧いてきた様子がわかります。

今まさに取り組んでいることは、すでに自分が随分前に決めていたことに驚きました。

父の死

妹の死から8年たった平成13年、父が病で亡くなりました。旅館では板場をしきっていて、ひたすら宿の食事を作っていました。家ではあまり話すタイプではありませんでしたが、仕事が終わると好きな後輩を集めては酒席をもうけていました。豪放磊落な感じと、人を笑わせるセンスが同居している性格で、旅館では一切お客さんに話はしないのですが、仕事を離れるといつも彼のまわりには人が集まり楽し気な時間を過ごしていました。

父は一人娘を亡くしてから、急に老け込んだようにもみえました。妹が東京の病院で亡くなり、亡骸を棺にいれ葬儀屋さんの車で夜通し走って鳴子に帰って来た時、父が妹の棺にすがって大声で泣いていた姿は忘れられません。父の号泣した姿を見たのはこれが最初で最後でした。享年67歳という若さでしたが、自分も我が子を持ちその年に近づくにつれ、その悲しみが痛いほどわかるようになってきました。こうして、その時を思い出していると自分も涙が流れてきます。

父は死の5年ほど前、突然観光協会長はじめ一切の役職をやめ、内輪の親睦会で積み立てていた積立金も全て返還してもらい、ある一大プロジェクトに邁進します。それは、離れにある庭に「山荘」を建設することでした。

茶事をはじめ多目的に使える「山荘」は当家の山の杉をふんだんに使った吹き抜けの囲炉裏スペースと広間が併設された純和風木造建築で、父が亡くなる2年半ほど前の平成10年に完成しました。晩年の父は、まるで自分の死期が近いのを知っているかのように「山荘」建設に邁進しました。今思えば最後に自分の生涯をかけた夢を実現させたかったのだろうと思います。

ちなみに、今では当館の名物ともなっている離れの貸切露天「母里の湯」も父の作です。自分のインスピレーションが湧いたら、あまり細かいことは考えずに豪快にやってしまうところがある人でした。もちろん、その後は私たちが苦労することも多かったのですが(笑)

現代の湯治場づくり

今はすっかり衰退してしまった東鳴子温泉ですが、バブルが崩壊し、西暦も変わるころには既に衰退の兆しはみえていました。地域の仲間も将来に対して漠然とした不安は抱えているものの、何をしたらよいかわからないといった状態でした。

平成14年の観光協会総会が終わった時、ある旅館の仲間が「このままでは、東鳴子はだめになる」と私に言いました。その一言は、だれしもが思っているけれどだれも口にしなかった心の奥底に居座っている不安そのものを言い表していました。彼の一言は、現実から目を背けている私の心にも、ぐさりと刺さりました。父の死から1年が過ぎたころでした。

昔から、農民漁民の湯治でにぎわっていた東鳴子温泉は、第一次産業の衰退や社会構造の変化などから湯治客の減少に悩まされていました。湯治客は1週間から2週間滞在するのですが、1人湯治客が減るということはのべ宿泊数で7人泊~14人泊分減るということになります。いったん湯治が衰退し始めると、じわりじわりではなく坂道を転げるように衰退してゆくことになります。

かつての町には湯治客が自炊する時になんの不便もないよう、豆腐屋、肉屋、八百屋、魚屋、酒屋などがひしめき合っていました。しかし、その多くの店も湯治客の減少とともに廃業が相次ぐようになりました。町の住民の需要だけでなく、湯治客があってはじめて成り立つ町だったのです。

湯治宿が元気を無くす中、私たちはもう一度湯治場のまちを盛り立てて湯治客に来てもらいたいと考えました。湯治宿と湯治場のまちは両輪の輪です。湯治客に来てもらい、店と宿が共存共栄してゆかなければなりません。それまでの旅館の人たちの考え方は、旅館が主で商店が従という意識があったかもしれません。衰退の一途をたどる湯治場において、宿、商店、そして住民が垣根を越えてひとつになって、町全体を盛り立ててゆかなければならないと考えました。

しかし、私は町を元気にすることなどやったことがないので、どうしたらよいか皆目見当がつきません。そんな時、当時の鳴子町中央公民館(現鳴子公民館)に勤めていた大沼幸男さんと運命的な出会いがありました。幸男さんは公民館で町の若手を中心に「なるこ未来創造会議」を結成して、まちおこしをやっていました。当時「なるこ未来創造会議」の会長を東鳴子にある氏家鯉店の氏家さんがやっていることから、一緒に地域づくりをやってゆこうということになりました。

その後、東北地域環境研究室の志賀秀一さんや当時の宮城県地域振興課さんはじめ多くの方々にお世話になりながら、現代アートと湯治場の融合など様々な地域づくりの取り組みを続けてゆきました。平成15年に地域づくりの母体として、「現代の湯治場づくり」を掲げたNPO法人東鳴子ゆめ会議を立上げ、総務大臣賞や厚生労働大臣賞を受賞するなどその活動は一見華々しいようにもみえましたが、自身の力不足もあり地域の衰退に歯止めをかけるということはできませんでした。

そこで痛感したことは、どんなことを成し遂げるにも人の力とその和が大事ということです。逆を言えば、あきらめずに力を合わせて挑戦し続ければ良くなる可能性はあるということです。当時地域づくりを進める中で、JR東日本東北支社長をされていた清水愼一さんのもとで一大リニューアルされた鳴子御殿湯駅は今でも地域の住民に愛され続けています。その後地域づくりも行き詰まりをみせていた平成20年に岩手・宮城内陸地震が発生し、地域経済は大きなダメージを受け、地域づくりどころではない雰囲気になってゆきました。

2011.3.11 東日本大震災

岩手・宮城内陸地震の3年後、1000年に一度と言われる東日本大震災が発災、東北を中心とした太平洋沿岸部に未曽有の被害をもたらしました。沿岸部を襲った津波の威力はあまりにも大きく、多くの人命を奪い、あらゆるものを破壊しました。昔から当館では、大震災で被害を受けた沿岸部からも多くの湯治客を受け入れていました。目の前で家族が流された。家が流された。震災後、聞くに忍びない悲惨な状況をたんたんと話す湯治客に接すると、どれだけ深い悲しみを心の奥底にしまい込んできたのだろうと胸が締め付けられる思いでした。

鳴子温泉郷は、被害を受けた沿岸部の漁師さん達が湯治にくる湯治場として昔から密接なつながりがありました。そうした歴史もあり、鳴子温泉郷は南三陸町や女川町、東松島町で被災した方々の二次避難場所として約半年にわたりのべ1000人以上の被災者を受け入れました。当館では女川で被災した3家族が半年ほど静かに滞在しました。一緒にお茶を飲んだり、畑いじりをしたのも懐かしい思い出です。

当時、多くの被災者が二次避難している鳴子温泉郷には全国から被災者を励まそうと多くの人々が慰問に訪れていました。その時、友人のロバート・キャンベルさんから被災者のために何かできませんか?と打診があり、キャンベルさんのアイデアで被災者とともに読書会を行うことにしました。読書会は「たかはし亭」という昔の町医者の邸宅をリノベした食事処を使って半年にわたり開催されました。想像を絶する悲惨な経験をした人たちに、文学の力で救いの手を差し伸べてくださったキャンベルさんには心から感謝しています。

経営の危機

世の中が東日本大震災からの復興を進めている中、すでに震災前から下り坂だった宿の経営は、大震災の影響もありどん底の状態となっていました。もしかすると来月は宿をたたまなければならなくなるかもしれないと思うと、本当に1日1日お客様をお迎えできていることが奇跡に感じられました。一日一生、こんな言葉が常に頭の中で響く毎日でした。今、コロナ禍も経験し何とか宿を続けられていますが、この気持ちは決して忘れてはいけないと思っています。

当館はこの時、多くの方々から応援、ご支援を受け、今こうして宿を続けられています。震災のどん底を経験する前とその後では私の経営に対する気持ちも大きく変わったと感じています。私は今、授かった温泉とその場で、どうやったら人々のお役にたてるかということを常に考えて宿を営んでいます。しっかりお役にたてているかは別として、その軸からぶれずにあることが一番大変な時に応援してくださった方々への私どもの感謝の証になると信じています。

突然の病と運命的な出会い

大震災から3年たった2014年、私はなんとか経営を軌道に乗せようとあがいていました。

その年、秋の紅葉シーズンの忙しさが終わり、一息つこうとしていた私は腰が痛いのに気づき、近くの整骨院に行きました。整骨院の治療は全く効かず、さらに今までの腰痛とは違う激痛がはしるようになってきました。右の内ももに発疹もできてきたので、隣町にある皮膚科で診察を受けたところ診断された病名は「帯状疱疹」でした。「帯状疱疹」、聞いたことはありましたが、こんなに激痛をともなうものとは思ってもいませんでした。ようやく、経営にも明るい兆しがみえてきた頃でしたが、そこでまさか自分が病気にかかるとは考えもしませんでした。

年の瀬も近づき、年末年始の忙しさを目の前にして私の病状は一向に良くなりません。時折訪れる激痛に恐れおののきながら日々を過ごしていた12月のある日、偶然にも仙台ペインクリニック石巻分院の院長をされている川井康嗣先生が家族連れで来館されました。川井先生は初めての来館でしたが、思い切って私の病状をお伝えし、なかなか良くならない旨のことを相談したところ、とても親切に説明してくださり、年が明けたら一度来院くださいとおっしゃっていただきました。ありがたいご縁と感謝し、年明けに藁をもつかむ思いで東松島にある川井先生の病院に伺いました。

はじめて訪れた仙台ペインクリニック石巻分院は、掃除が行き届いており、スタッフの方々も明るくテキパキ働かれていてとても気持ちの良い空間でした。痛みをはじめ身体に不調を持った患者さんは、そうした病院の雰囲気やスタッフの態度にとても敏感です。

一番驚いたのは、川井先生の患者に対する懇切丁寧な態度です。病院での診察となると、どうしても医者が上で患者が下のような関係性になりがちですが、川井先生の場合は患者の立場までしっかり降りてきて、丁寧に診てくださいました。ホスピタリティーの語源はホスピタル(病院)と同じでホスピスから来ていると言われていますが、こうした先生の在り方は旅館を営むものにとっても大いに勉強になるところでした。

第49回 日本慢性疼痛学会での講演

川井先生の治療のおかげで帯状疱疹も良くなり、その後数年間日々の仕事に励んでいたある日、川井先生から思いがけない言葉をかけられました。それは歴史と権威のある日本慢性疼痛学会の大会で湯治について講演をしてみないかというご提案でした。地元などではたまに講演する機会もありましたが、痛みに関する最先端の研究をされている医学会での講演は、100年以上湯治宿を営んでいるものの、何のエビデンスも持たない私にはとても私には務まる話ではないと思いました。

地元などではたまに講演する機会もありましたが、痛みに関する最先端の研究をされている医学会での講演は、100年以上湯治宿を営んでいるものの、医師でも研究者でもない私にはとても私には務まる話ではないと思いました。

川井先生は、日々の診察のかたわら痛みについて現代医学の最先端の研究をされておられます。先生は、薬や注射で患者さんの痛みをとることはできるけれど、人間が真に心や身体そして社会的立場の回復をどうしてゆくかが課題だといつもおっしゃっていました。

そんな時、たまたま私との出会いによって「湯治」のことを知り、御自分が抱えている課題への可能性を感じたようでした。

川井先生は慢性疼痛学会で医師の皆さんに「湯治」の話を聞いてほしいと考えられ、第49回慢性疼痛学会会長の田邉豊先生に推薦された結果、私の講演案が大変光栄なことに大会の会長講演として採用され、2020年12月12日に順天堂大学の講堂にて「湯治から現代湯治へ~心身の苦痛を癒す古くて新しいアプローチ」の題で講演をさせていただきました。今思うと、本当に貴重な機会を作っていただいたと感謝すると同時に、自分に対する警告ともいえる病がなかったら、このような機会もなかったかと思うとご縁の不思議を感じます。

コロナと向き合って

2020年、東京では華々しく東京オリンピックが開催されるはずだった年。日本国民がたくさんの夢と希望を叶えるはずだったその年は新型コロナウィルスCOVID-19に全て蹴散らされ、感染拡大防止のために政府から出された緊急事態宣言によって世の中が一気に閉塞感に包まれました。

しかもこのコロナ禍は日本だけでなく世界中を覆い尽くし、世界のすべての動きを変えてしまいました。感染を防ぐための行動指針として三密の回避が叫ばれ、人間の集まり、寄り添いながら生きるという本質さえも否定されたかのようでした。 今まで想像も経験もしたことのない事態にいや応なく巻き込まれ、私ども宿泊業は移動の自粛という緊急事態の行動指針によって壊滅的な打撃を受けました。観光産業が成立する大前提は人の移動です。移動が制限されることは、観光産業にとって致命的なことでした。

コロナ禍を受け、旅館大沼は4月上旬から5月の末までの約2か月間、臨時休業をしました。一年で最も繁盛する5月の大型連休を含むこの期間は宮城県からの休業要請も出され、ほとんどの宿泊施設が休業を余儀なくされました。当館も国をあげての感染拡大防止に協力することを覚悟しました。

感染防止に欠かせないマスクがもっとも不足していた4月下旬、当館はたまたま手に入れたマスクをなじみのお客様たちに送ることができました。アベノマスクがなかなか国民に届かない頃でした。その後、マスクを受け取った方々から、連日涙ながらの礼状が届きました。みんな、コロナ禍で疲れ果てていました。早く、世の中が落ち着いて温泉に行きたい。コロナ禍が去ったら必ず温泉に行きます、それまで頑張っていてください。そんな言葉の数々に逆にこちらが励まされて涙が込み上げてくるのでした。

また「温泉タビエル」を主宰している丹羽尚彦さんが立ち上げた種プロジェクトでも全国の多くの方々にご支援や応援のメッセージをいただき、細々とではありますが今まで宿屋を頑張ってきてよかったとしみじみ思いました。丹羽さんや種プロジェクトの運営に携わってくださった方々には心から感謝しています。

その後もコロナウィルスは変異を繰り返し、なかなか世界中で収まる気配はありません。文字通り、withコロナとなった今、どうやって自分たちを守るのか?100年以上続くこの宿、そして湯治文化を紡いでゆくのか?大変厳しい状況に直面しています。 しかし、この湯と場を必要とし愛している人がいる限り、私どもは旅館大沼を守ってゆきたいと思っています。この先また大きな地震、パンデミック、戦争がなどが起きないとも限りません。しかし、日本にある多くの温泉地は長い歴史の中でそれらを乗り越えてきました。それは、温泉を必要とする人がおり、それを守る人がいたからに他なりません。

お湯に結ばれて

やはり旅館大沼はこの素晴らしい温泉があったからここまで続いてきたのだと思います。本当に温泉に感謝、そしてこれまで支えてくださったお客様に感謝です。これからも、この恵みの温泉を大切にし皆様のやすらぎや心身の健康作りのお役にたつべく旅館大沼スタッフ一同精進してまいりたいと思います。

2022年、公式ホームページを私どもの原点である「温泉」に感謝の意味を込めて大きくリニューアルしました。そして、このホームページを訪れてくださった方が「温泉」の本質や日本人が親しんできた「湯治」に触れるきっかけとなれば、私どもにとってこれほど嬉しいことはございません。

温泉にとって宿も客も区別はありません。それを利用する側が勝手に区別しているだけです。旅館大沼そして鳴子温泉郷がこの地を訪れる人々と湯によって結ばれ、それぞれの立場を越えて温泉の本質・素晴らしさを分かち合える場となるよう精進してまいりたいと思います。